Chi sono, cosa comprano, dove investono

In Italia, la cultura non è solo un’eredità storica: è anche una strategia economica, un modo di consolidare identità aziendale, creare valore intangibile, e in certi casi… generare rendimenti. Alcuni imprenditori, con visione e coraggio, hanno trasformato la propria passione per l’arte in collezioni leggendarie, veri pilastri della cultura contemporanea italiana.

Ma chi sono i grandi collezionisti italiani? E perché la loro attività è anche finanza, branding e visione del mondo?

Mapei. La Collezione Squinzi

Il gruppo Mapei, leader globale nei materiali da costruzione, è anche un attore importante nel panorama culturale italiano. Il compianto Giorgio Squinzi, ex patron e mecenate, ha investito nella musica, nell’arte e nello sport (famigerata la sponsorizzazione del ciclismo negli anni ’90).

- La collezione Mapei include arte moderna e contemporanea, esposta anche nella sede milanese.

- L’impegno culturale è parte dell’identità del brand: “Costruire è anche costruire cultura”, diceva Squinzi.

- Dal 2022 Mapei ha intensificato il legame con il Teatro alla Scala e ha sostenuto varie iniziative museali.

Branding patrimoniale in atto: la collezione rafforza la reputazione aziendale e il radicamento territoriale.

Fondazione Prada. L’arte come architettura del pensiero

Miuccia Prada e Patrizio Bertelli sono molto più che stilisti: sono tra i più influenti collezionisti europei. Con la Fondazione Prada (nata nel 1993), hanno dato vita a uno dei poli culturali più avveniristici d’Europa.

- L’headquarter a Milano è una cittadella dell’arte, progettata da Rem Koolhaas.

- La collezione include artisti come Jeff Koons, Damien Hirst, Cindy Sherman, Carsten Höller.

- Molte opere non circolano sul mercato, ma sono custodite e valorizzate attraverso mostre e progetti curati direttamente dalla Fondazione.

Investimento culturale e strategia di reputazione: Prada si posiziona come avanguardia culturale oltre che stilistica.

Collezione Maramotti. Arte e impresa si fondono a Reggio Emilia

Achille Maramotti, fondatore di Max Mara, ha costruito una delle collezioni più sofisticate d’arte contemporanea italiana, oggi visitabile gratuitamente nella sede dell’ex stabilimento.

- La collezione è focalizzata su artisti italiani e internazionali dagli anni ‘50 in poi: Burri, Cucchi, Kounellis, Richter, Baselitz, Kiefer.

- La famiglia ha creato anche un Premio per giovani artisti, sostenendo la nuova creatività.

- Max Mara integra l’arte nelle sue campagne, nei concept store, nelle collaborazioni con musei.

Arte come linguaggio aziendale: il marchio respira estetica, cultura e lungimiranza.

Giuseppe Panza di Bium. Il collezionista filosofo

Giuseppe Panza (nella foto di apertura) è il pioniere assoluto del collezionismo italiano moderno. Già dagli anni ’50 iniziò ad acquistare artisti all’epoca semi-sconosciuti, come Donald Judd, Dan Flavin, Robert Ryman, Mark Rothko, intuendone il potenziale ben prima del mercato.

- La sua collezione, oggi divisa tra Varese (Villa Panza), il Guggenheim di New York e il MOCA di Los Angeles, è considerata una delle più importanti al mondo.

- Panza collezionava con criterio quasi “scientifico”: cercava coerenza concettuale, non moda o quotazioni.

- Il suo approccio è stato studiato da economisti e storici dell’arte come modello di collezionismo visionario.

Caso scuola: quando la cultura anticipa il mercato, e crea valore nel tempo.

Perché questi collezionisti contano. Anche in borsa

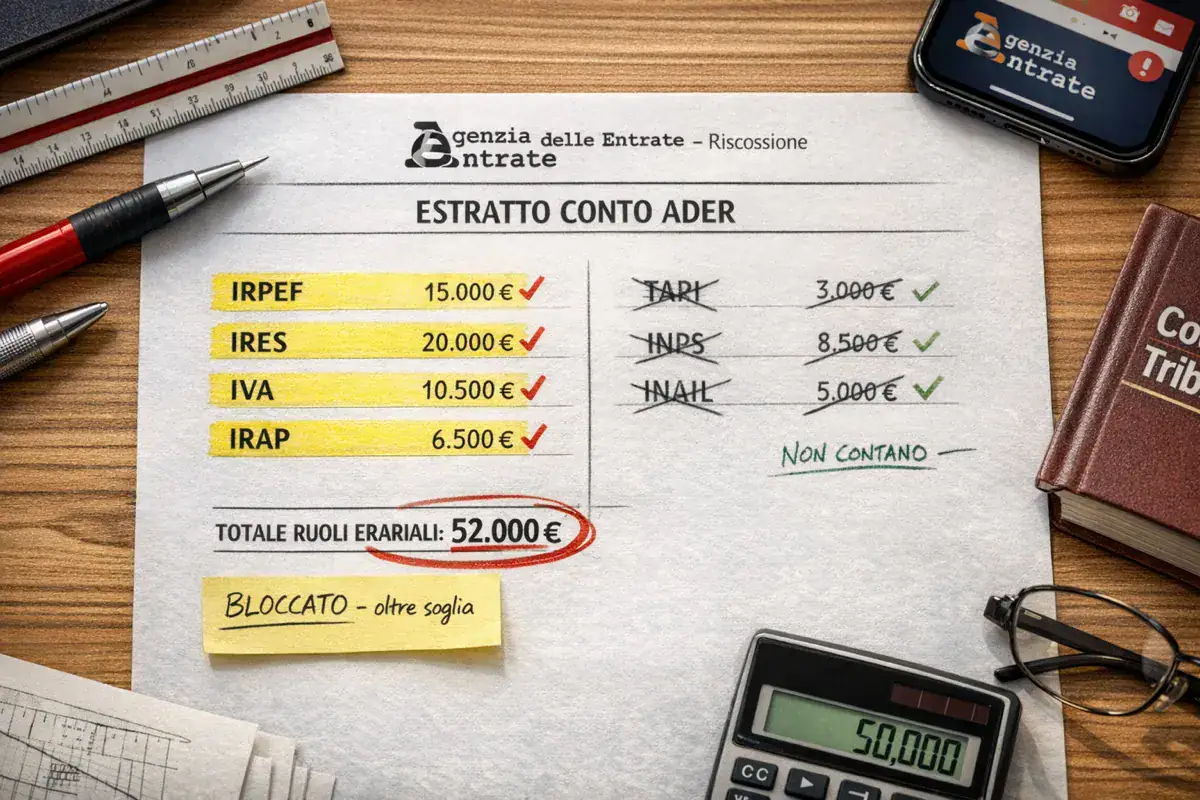

Oltre alla passione, il collezionismo d’impresa ha diverse implicazioni strategiche:

- Reputazione: legare il proprio brand alla cultura nobilita l’identità aziendale e attira talenti.

- Valore patrimoniale: le collezioni crescono di valore, diventano garanzia, collateral, o investimento liquido.

- Fiscalità: in alcuni casi, fondazioni e collezioni godono di vantaggi fiscali importanti.

- Marketing invisibile: senza spot, questi imprenditori influenzano il pensiero e il gusto.

Una legacy culturale

In Italia, dove l’arte è ovunque, ma i musei spesso arrancano, il collezionismo d’impresa si rivela una forma moderna di mecenatismo. Non più solo per “fare bella figura”, ma per costruire una legacy culturale e un’identità aziendale profonda, sofisticata e duratura.

In un mondo dove tutto diventa branding, l’arte è ancora uno dei pochi linguaggi universali che può distinguere chi produce ricchezza da chi lascia un segno.