Nel 218 a.C., mentre Annibale attraversava le Alpi per portare la guerra nel cuore dell’Italia, il Senato romano approvava una legge destinata a cambiare per sempre i rapporti tra politica ed economia. La Lex Claudia de nave senatorum non era solo un divieto per i senatori di possedere navi mercantili oltre una certa dimensione: rappresentava il primo tassello di un complesso sistema normativo con cui Roma tentava di controllare, disciplinare e contenere il potere crescente di chi faceva del denaro la propria arma.

L’ambiguità del potere: quando il credito diventa politica

La Lex Claudia nasceva da una paura molto concreta: quella di vedere l’aristocrazia senatoria trasformarsi da classe dirigente politica in oligarchia finanziaria. Il divieto di possedere navi mercantili oltre le 300 anfore di capacità non era casuale – tagliava alla radice la possibilità per i senatori di controllare direttamente i grandi traffici marittimi e, di conseguenza, i flussi di credito che li finanziavano.

Appio Claudio Cieco, l’illustre censore che aveva dato il nome alla celebre via consolare, aveva compreso che il controllo delle rotte commerciali significava controllo del credito. Chi finanziava le spedizioni mercantili decideva quali merci muovere, verso quali mercati e a quali condizioni. Era un potere che poteva facilmente tradursi in influenza politica diretta, minacciando l’equilibrio costituzionale della Repubblica.

La legge stabiliva un principio rivoluzionario: separazione tra potere politico e potere economico-finanziario. I senatori dovevano scegliere se dedicarsi alla res publica o agli affari, non potevano fare entrambe le cose. Era una delle prime forme di incompatibilità della storia occidentale.

Le radici del controllo: dalle XII Tavole alla repressione dell’usura

Ma la Lex Claudia non nasceva nel vuoto. Fin dalle XII Tavole (450 a.C.), Roma aveva mostrato una particolare attenzione al fenomeno del credito. La Tavola III stabiliva le procedure per il recupero dei debiti, mentre la Tavola VIII fissava il tasso massimo di interesse al 10% annuo – un limite che all’epoca appariva già progressista rispetto alle pratiche vigenti nel Mediterraneo.

Il problema era che la crescita economica di Roma rendeva questi limiti sempre più inadeguati. I rischi del commercio a lunga distanza, le guerre continue e l’espansione territoriale richiedevano capitali ingenti e tassi di interesse proporzionali ai pericoli. Nasceva così una contraddizione strutturale: Roma aveva bisogno del credito per espandersi, ma temeva chi lo controllava.

La Lex Sempronia del 193 a.C. tentò di risolvere il dilemma estendendo il controllo anche ai prestiti ai socii e agli alleati latini. Non bastava più regolamentare il credito interno: Roma doveva governare l’intero sistema finanziario del suo impero in espansione. Chi prestava denaro alle città alleate acquisiva influenza politica su di esse, sottraendo di fatto al Senato il controllo della politica estera.

Gli argentarii: i banchieri nell’ombra del potere

Nonostante le restrizioni, il sistema creditizio romano continuava a prosperare attraverso nuove figure: gli argentarii. Questi operatori finanziari, formalmente distinti dai senatori, gestivano le operazioni più delicate del credito pubblico e privato. Operavano dai loro banchi nel Foro Boario e nel Foro Romano, a pochi passi dal Senato, in una prossimità geografica che rifletteva la loro importanza politica.

Lucio Cecilio, il più influente argentarius del II secolo a.C., aveva sviluppato una rete di credito che si estendeva dall’Hispania alla Grecia. Le sue operazioni di finanziamento delle campagne militari romane lo rendevano de facto un partner strategico dello Stato, nonostante la sua esclusione formale dalle magistrature. Era la dimostrazione che il potere finanziario trovava sempre modi per influenzare quello politico, aggirando i divieti normativi.

La vera innovazione degli argentarii fu lo sviluppo delle tabulae novae, operazioni di ristrutturazione del debito che anticipavano le moderne tecniche di rinegoziazione creditizia. Durante le frequenti crisi finanziarie che colpivano Roma – come quella del 88 a.C. durante le guerre civili – questi operatori riuscivano a mantenere la stabilità del sistema attraverso complesse operazioni di consolidamento dei debiti.

Il paradosso della regolamentazione: più controlli, più innovazione

Ogni tentativo di controllo generava nuove forme di elusione. La Lex Gabinia del 67 a.C. proibiva ai governatori provinciali di contrarre prestiti nelle province da loro amministrate, ma aprì involontariamente la strada al sistema dei prestiti per interposta persona. I grandi finanzieri romani iniziarono a operare attraverso liberti e società di comodo, creando le prime forme di schermi societari della storia.

Marco Licinio Crasso aveva perfezionato questo sistema durante la sua pretura urbana. Formalmente rispettava tutti i divieti senatoriali, ma controllava indirettamente una rete di prestatori che operavano in tutto l’impero. Le sue operazioni di credito fondiario a Roma – attraverso cui acquisiva proprietà durante gli incendi urbani – erano tecnicamente gestite dai suoi liberti, rendendole legalmente inattaccabili.

Il paradosso era evidente: più Roma cercava di controllare il credito, più questo diventava sofisticato e inafferrabile. Le restrizioni legali stimolavano l’innovazione finanziaria, portando alla nascita di strumenti sempre più complessi per aggirare i divieti.

La lezione di Cicerone: quando l’eloquenza incontra l’economia

Le orazioni di Cicerone contro Verre offrono uno spaccato illuminante di come funzionasse realmente il sistema creditizio romano nonostante le restrizioni. Verre, governatore della Sicilia, aveva trasformato la sua provincia in una gigantesca operazione di estorsione finanziaria, utilizzando prestatori compiacenti per drenare ricchezze verso Roma.

Cicerone non attaccava il credito in sé, ma il suo uso politico distorto. La sua critica si concentrava sulla trasformazione dell’imperium in strumento di accumulazione finanziaria privata. Era una distinzione fondamentale: il credito era necessario per l’impero, ma doveva servire gli interessi dello Stato romano, non quelli particolari dei governatori.

Le Verrine mostrano come i grandi processi politici romani fossero spesso, in realtà, processi al sistema finanziario dell’epoca. Dietro le accuse di corruzione e malgoverno si nascondevano sempre complesse operazioni creditizie che collegavano Roma alle province, i privati allo Stato, il potere politico a quello economico.

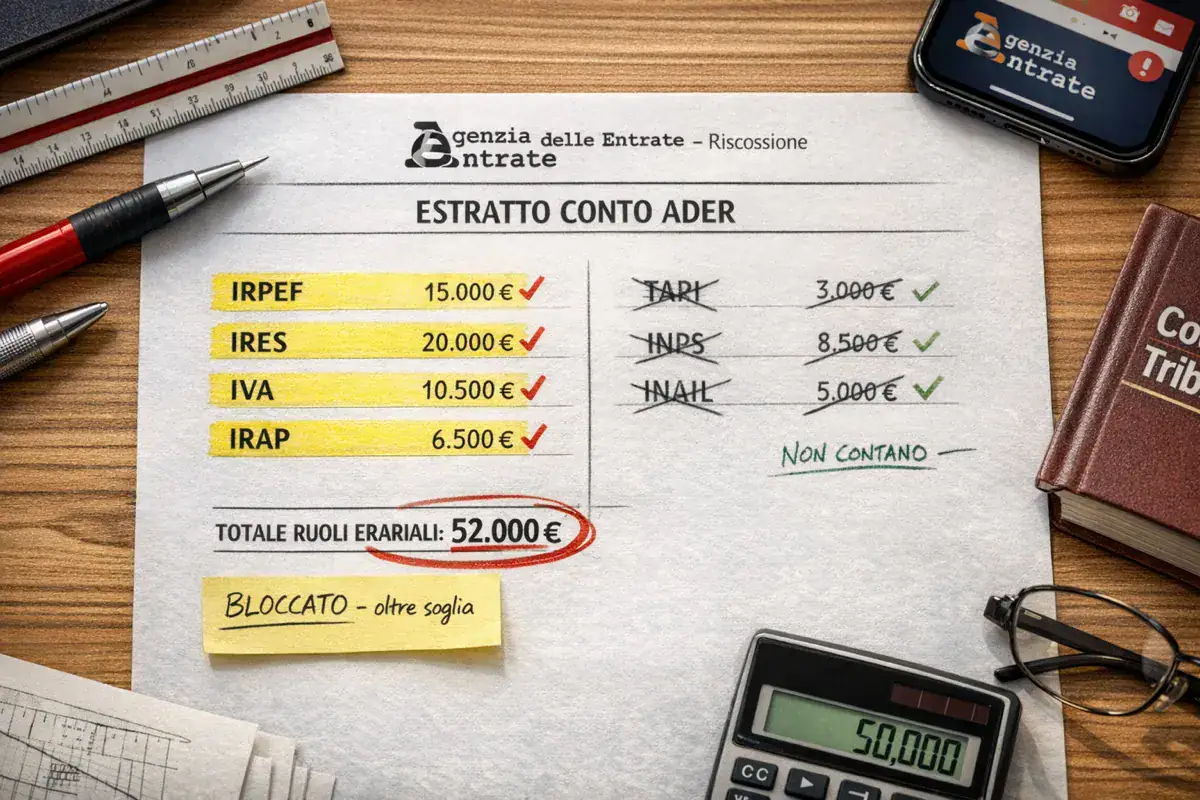

L’eredità normativa: dai divieti romani alla moderna vigilanza bancaria

Il sistema di controlli sviluppato da Roma attraverso la Lex Claudia e le leggi successive rappresenta il primo esempio organico di regolamentazione finanziaria nella storia occidentale. I principi elaborati dai giuristi romani – separazione tra attività politiche e finanziarie, controllo dei tassi di interesse, vigilanza sui flussi di credito verso l’estero – sono alla base delle moderne normative bancarie.

La incompatibilità tra cariche pubbliche e attività bancarie private, oggi sancita dalle costituzioni democratiche, affonda le sue radici proprio nella Lex Claudia. Allo stesso modo, i moderni controlli sui flussi di capitale verso l’estero richiamano le preoccupazioni romane per i prestiti ai socii e agli alleati.

Anche il principio della vigilanza prudenziale – il controllo preventivo sui rischi assunti dagli intermediari finanziari – trova i suoi precedenti nelle procedure romane di controllo degli argentarii e dei negotiatores.

Il dilemma irrisolto: crescita economica vs. controllo politico

La storia della Lex Claudia e delle successive normative romane sul credito illustra un dilemma che attraversa i millenni: come conciliare la necessità di libertà economica per la crescita con l’esigenza di controllo politico per la stabilità. Roma non risolse mai completamente questa tensione, e le sue contraddizioni contribuirono alla crisi della Repubblica.

L’espansione economica richiedeva capitali e rischi che solo i privati potevano assumersi, ma il successo di questi privati li trasformava in competitori del potere pubblico. Era un circolo vizioso che portò alla concentrazione di ricchezze immense nelle mani di pochi – Crasso, Pompeo, Cesare – capaci di finanziare eserciti privati e guerre civili.

L’insegnamento della Lex Claudia

Studiare il sistema romano di controllo del credito significa confrontarsi con questioni ancora attualissime. Come garantire che il potere finanziario non condizoni quello politico? Come regolamentare il credito senza soffocare l’innovazione economica? Come conciliare crescita economica e stabilità istituzionale?

Le risposte che Roma tentò di dare – attraverso divieti, incompatibilità, controlli preventivi – anticipano sorprendentemente i dibattiti contemporanei sulla regolamentazione finanziaria. La lezione più importante è forse questa: non esistono soluzioni definitive al rapporto tra potere economico e potere politico, ma solo equilibri temporanei che devono essere continuamente ridefiniti.

La Lex Claudia ci ricorda che la regolamentazione finanziaria non è mai solo una questione tecnica, ma sempre anche una scelta politica fondamentale su quale tipo di società vogliamo costruire. E che ogni epoca deve trovare il proprio equilibrio tra libertà economica e controllo democratico, sapendo che questo equilibrio sarà sempre precario e sempre da riconquistare.

Il credito è potere e il potere ha sempre bisogno di norme. La saggezza sta nel trovare regole che lo incanalino verso il bene comune senza distruggerlo.