“Abbiamo fatto un check veloce dopo il last touchpoint e ci siamo allineati sui main KPI del Q3. Ora dobbiamo solo validare la call to action con un approccio più lean-oriented e poi, go live.”

Questa è una frase che vi potrebbe capitare di ascoltare realmente. Nessuno – probabilmente – chiederebbe spiegazioni e magari annuirebbe convintamente. Sta di fatto che l’aziendalese è una lingua morta, ma più o meno la stiamo parlando tutti.

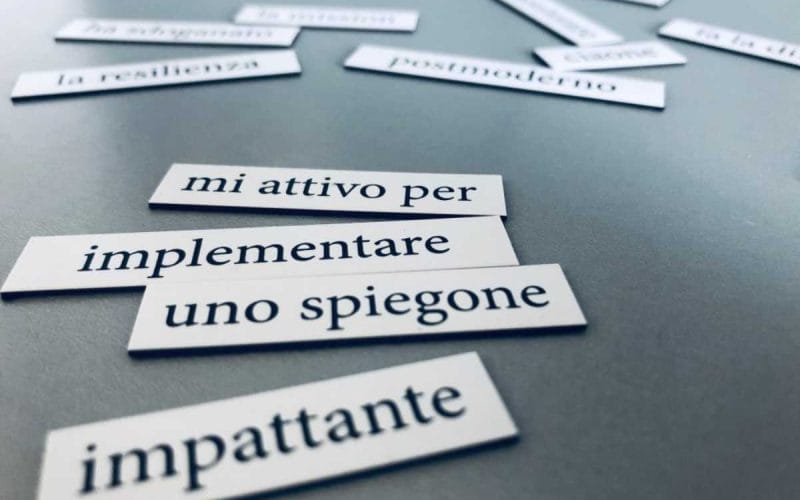

Se ci fosse una lingua ufficiale del XXI secolo, probabilmente, non sarebbe l’inglese, ma l’aziendalese. Un ibrido mutante, costruito su rovine semantiche, che fonde parole inglesi, concetti di moda, finta efficienza e un vago desiderio di non farsi mai capire davvero.

È la lingua dell’ambiguità protetta, dell’inazione ben detta, della professionalità performativa.

In apparenza serve a lavorare meglio. In realtà, serve a lavorare parlando, parlare non dicendo, e soprattutto: non essere mai colti in fallo.

L’origine della specie: quando si parlava per farsi capire

Un tempo si diceva: “Ci vediamo con il cliente e decidiamo.”

Oggi si dice: “Facciamo un alignment sul customer journey per capire i next step e definire la timeline operativa.”

Un tempo c’erano gli errori. Oggi ci sono le lessons learned.

Un tempo c’erano i problemi. Oggi ci sono le criticità emergenti.

Un tempo c’erano le figure professionali. Oggi ci sono le risorse.

C’è qualcosa di profondamente disumano nell’aziendalese. Come se il linguaggio, anziché aiutare a capirsi, servisse ad allontanarsi. È la lingua dell’impersonalità rassicurante, dove ogni soggetto si dissolve in una “task”, ogni azione si scioglie in una “procedura”, e ogni responsabilità diventa “una segnalazione al responsabile del processo”.

Il decalogo delle frasi inutili ma accettabili in ogni riunione

La vera forza dell’aziendalese è che puoi dire tutto e niente, e nessuno ti contesterà. Ecco una top ten di frasi udite realmente in contesti aziendali reali:

- “Direi di rimandare alla retro del prossimo sprint per un framing più chiaro.”

- “Ci serve un mindset più orientato alla value delivery.”

- “Evitiamo di overpromettere sulla delivery.”

- “Mettiamo a terra il pensiero strategico.”

- “Dobbiamo capitalizzare la reach organica del contenuto.”

- “Non scaliamo l’operatività prima di aver ingaggiato il commitment.”

- “Apriamo un task condiviso in Trello così da fare un dump iniziale.”

- “Questa è una quick win da mettere nel backlog.”

- “Teniamola in stand-by, ma intanto costruiamo una narrativa.”

- “Chiediamoci se è davvero una best practice o solo un legacy decision.”

Traduzione? “Non lo sappiamo neanche noi.”

I rituali del nulla: le call, i canvas, i board, i tool…

Ogni ecosistema corporate che si rispetti ha un ecosistema di riti, strumenti e parole magiche. Le parole però non servono a dirsi le cose. Servono a occupare spazio. Le riunioni non servono a decidere. Servono a produrre atti linguistici.

- Una call non si fa per concludere, ma per “aggiornarsi”.

- Un board su Miro non serve a definire, ma a “condividere visualmente un’ipotesi”.

- Un canvas non serve a chiarire, ma a “fare brainstorming su un framework”.

- Un task su Asana non si chiude mai: si riformula.

- Un meeting non si valuta su ciò che produce, ma su come suona.

Perché se suona bene, è già una vittoria. E se nessuno capisce, è meglio: così nessuno contesta.

Il potere della parola complessa (e la paura della parola vera)

L’aziendalese non è una lingua. È una strategia di sopravvivenza. Chi usa frasi semplici si espone. Chi parla chiaro può essere contestato. Ma chi dice:

“In questo momento ci stiamo interrogando su come articolare una proposta coerente con le priorità emerse nel tavolo di lavoro,”

non sta dicendo niente. E quindi non può sbagliare. È l’equivalente linguistico del “coprire con una mano il disegno sbagliato”.

Questo spiega perché tanti giovani laureati brillanti, dopo tre mesi in azienda, cominciano a dire “onboarding”, “upskilling”, “empowerment”, “switchare”, “pingare”, “mandarmi il recap” – anche a casa, anche tra amici. E non riescono più a uscirne.

L’inglese non è il problema. Il problema è il feticismo dell’inglese

A scanso di equivoci: non è l’inglese il nemico. Molti termini tecnici non hanno vere alternative in italiano. Ma usare l’inglese quando l’italiano esiste, funziona e dice meglio è solo fuffa.

Dire “fare follow-up” invece di “richiamare”.

Dire “engagement del target” invece di “coinvolgimento del pubblico”.

Dire “ownership del progetto” invece di “responsabilità”.

Sono scelte che non chiariscono. Confondono. E la confusione, si sa, tutela chi non vuole rispondere davvero.

Dovremmo parlare come al bar?

No. Ma forse dovremmo smettere di parlare come PowerPoint.

Il punto non è essere informali. Il punto è essere umani. Dire le cose per come sono. Rendersi comprensibili. Parlare per agire, non solo per schermarsi. In un tempo in cui tutto corre, la lentezza vera è quella del pensiero imbalsamato in parole che non significano niente.

Chi scrive bene, lavora meglio. Chi parla chiaro, decide prima. Chi evita il superfluo, vede lontano.

Quindi (ovvero ‘deliverable finale’)

L’aziendalese è una neolingua sterile, figlia della paura, dell’imitazione, della pigrizia. Ma la buona notizia è che se ne può uscire. Basta ricominciare a dire cose vere con parole vere.

Perché la chiarezza non è semplicità. È onestà. È intelligenza. È coraggio. E forse anche un po’ eleganza.