Anatomia di un fallimento annunciato e della retorica che lo alimenta

Quando la realtà diventa davvero scomoda, la politica italiana (e non soltanto) ricorre al suo farmaco preferito: l’autoillusione collettiva. Il caso dell’ex Ilva rappresenta il paradigma perfetto di questa patologia nazionale, dove sindacati, partiti e amministratori locali continuano a invocare una “nazionalizzazione” che suona tanto quanto chiedere allo Stato di comprare il Titanic mentre affonda.

I numeri parlano una lingua crudele ma inequivocabile: un milione di euro bruciati ogni giorno, produzione ridotta a un terzo della capacità potenziale, nessun operatore siderurgico al mondo disposto a toccare questo relitto industriale nemmeno a costo zero. Eppure, di fronte a questo disastro economico-ambientale, la classe dirigente locale continua a intonare l’immancabile litania: “Lo Stato deve intervenire.”

Il bluff della strategicità

La prima menzogna da smascherare è quella della “rilevanza strategica nazionale” dell’acciaio tarantino. Strategico per chi? Per cosa? L’Italia non è più la potenza industriale degli anni Sessanta, e la siderurgia mondiale si è spostata definitivamente verso Asia e Paesi emergenti. Continuare a produrre acciaio a Taranto, in condizioni di antieconomicità strutturale e sotto una spada di Damocle giudiziaria permanente, non è strategia industriale: è – ad essere lievi e cauti – accanimento terapeutico.

La vera strategicità oggi si misura in competitività, sostenibilità ambientale e capacità di innovazione. L’ex Ilva non possiede nessuna di queste caratteristiche. È, letteralmente, un anacronismo che sopravvive solo grazie ai respiratori artificiali del denaro pubblico.

La nazionalizzazione come forma di irresponsabilità

Quando i sindacati invocano la nazionalizzazione, stanno in realtà chiedendo una cosa molto precisa: che sia la collettività nazionale a pagare il conto di un fallimento locale. È privatizzazione degli utili e socializzazione delle perdite portata all’estremo.

Con un debito pubblico che veleggia intorno ai 3.000 miliardi e conti pubblici perennemente in bilico, destinare altri miliardi alla nazionalizzazione di un’azienda che perde sistematicamente denaro significa sottrarre risorse a sanità, istruzione, infrastrutture. In nome di che cosa? Del diritto acquisito di alcuni a mantenere posti di lavoro tossici, letteralmente e figurativamente?

L’ipocrisia del mercato

Il verdetto del mercato è stato inequivocabile: nessun operatore industriale serio vuole l’ex Ilva. Non Jindal Steel, non Baku Steel, non ArcelorMittal. Solo due fondi speculativi americani hanno presentato offerte simboliche, nella migliore tradizione del “prendo gratis, aggiusto quel che si può, rivendo i pezzi utili” facendo peraltro proprio quello spezzatino che nessuno vuole, a parole.

Questo dovrebbe far riflettere anche il più convinto sostenitore dell’intervento pubblico: se chi dell’acciaio ci vive quotidianamente scappa a gambe levate, forse il problema non è la mancanza di coraggio imprenditoriale, ma l’insostenibilità intrinseca del progetto.

Taranto ostaggio

Il paradosso più amaro è che Taranto è diventata ostaggio dell’ex Ilva. Una città ricca di storia, con un porto strategico nel Mediterraneo e potenzialità interessanti nel turismo, nella logistica e nelle energie rinnovabili, resta incatenata a una fabbrica che la avvelena da decenni.

La vera domanda non è “come salvare l’ex Ilva” ma “come liberare Taranto dall’ex Ilva.” E la risposta non può che passare attraverso un piano di riconversione economica coraggioso: hub energetico per l’idrogeno verde, polo logistico-portuale, cantieristica navale, turismo archeologico-culturale.

Cosa si può fare a Taranto se non acciaio?

Qui serve un ragionamento strutturale: Taranto non può diventare “solo turismo” come ogni tanto si sente nei talk show mainstream (non è Lecce, non è Amalfi). Ma può diversificare. Alcuni filoni possibili:

Polo energetico e green economy

Taranto ha spazi enormi, infrastrutture portuali e connessioni energetiche. Potrebbe diventare hub per:

- idrogeno verde (usando il porto per import/export e il sole pugliese per elettrolizzatori);

- rigassificazione (se non ci fossero blocchi politici/ambientali);

- rinnovabili offshore (impianti eolici nel mar Ionio);

- riciclo acciaio/alluminio ad alta tecnologia (meno inquinante e più richiesto nei prossimi decenni).

Zona logistica e interportuale

Il porto di Taranto è già uno dei più grandi d’Italia. Potrebbe diventare hub merci del Mediterraneo, attrarre investimenti in logistica avanzata, cantieristica e interscambio navale.

Industria della difesa/navale

La Marina Militare ha già un ruolo a Taranto. Si potrebbe ampliare con cantieristica navale high-tech, manutenzione sommergibili e fregate, cyber-difesa.

È un settore con domanda in crescita (grazie a NATO, UE e Mediterraneo caldo).

Turismo (soluzione parziale ma…)economia

Taranto città non è pronta a reggere un’economia interamente turistica. Ma può sviluppare un segmento “mare + archeologia” (colonia spartana, patrimonio storico), legato a Matera e alla Puglia jonica. Sarebbe complementare, non sostitutivo.

Agroalimentare e pesca evoluta

Ma qui serve bonifica ambientale pesante prima di parlare seriamente di “eccellenze”. Il mar Piccolo è già noto per la mitilicoltura (cozze tarantine). Con investimenti in acquacoltura sostenibile e branding territoriale, si potrebbe costruire un polo agroalimentare specializzato.

Il coraggio delle scelte

La politica italiana ha un vizio mortale: rimandare sempre le decisioni difficili, nella speranza che il tempo sistemi le cose da solo o che se ne occupi “chi verrà dopo”. Ma il tempo, nel caso dell’ex Ilva, sta solo aggravando il disastro: ogni giorno che passa è un milione in più bruciato, sono altri inquinanti dispersi nell’ambiente, sono altre famiglie illuse di un rilancio che non arriverà mai.

L’ex Ilva così com’è è finita. Nazionalizzarla significa prolungare artificialmente la sua agonia, sprecando risorse pubbliche preziose. L’unica strada responsabile è accompagnare la sua dismissione graduale con un serio piano di riconversione economica del territorio.

E il coraggio di dire la verità

Anche se l’ex Ilva tornasse magicamente alla piena produttività, quell’acciaio resterebbe ampiamente invenduto perché troppo caro rispetto alla concorrenza globale. I dati sono impietosi e smentiscono ogni retorica sulla “ripresa produttiva”:

Il disastro dei costi energetici

L’acciaieria AST di Terni (che produce acciaio inox con forni elettrici, quindi più efficienti degli altiforni di Taranto) dal primo gennaio al 31 luglio ha dovuto versare mediamente 97 euro per megawattora, contro i 21 in Francia, i 32 in Germania, i 35 in Finlandia e i 62 in Spagna, pagati dai concorrenti europei.

Se anche i forni elettrici, che sono 7 volte meno inquinanti e molto più efficienti degli altiforni, non riescono a essere competitivi per i costi energetici italiani, figuriamoci l’ex Ilva con i suoi altiforni a minerale del secolo scorso.

Il dumping cinese devastante

L’acciaio cinese viene venduto “a prezzi ormai irrisori anche tenuto conto dei dazi, addirittura inferiori in alcuni casi ai costi di produzione occidentali”. Dopo un balzo del 35% nel 2023 l’export di prodotti siderurgici cinesi è cresciuto ulteriormente quest’anno, di circa il 20%, avviandosi a superare la soglia dei 100 milioni di tonnellate

La Cina sta letteralmente svendendo l’acciaio sotto costo per liberarsi delle eccedenze. I produttori cinesi stanno accumulando scorte di minerale di ferro ma la produzione rimane rallentata, creando uno squilibrio che potrebbe portare a una svalutazione dei prezzi.

L’Europa in ritirata strategica

Tra il 2018 e il 2024, la produzione UE è scesa di 31 milioni di tonnellate. Nell’Unione europea la produzione di acciaio grezzo nel 2023 si è ridotta ad appena 126 milioni di tonnellate, 25 milioni in meno rispetto alla media del decennio precedente e ben 56 milioni in meno rispetto al 2008.

Non una crisi temporanea ma deindustrializzazione strutturale

L’illusione del CBAM

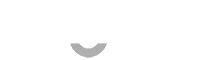

Il Carbon Border Adjustment Mechanism dovrebbe teoricamente riequilibrare la competitività, ma le tariffe CBAM potrebbero aumentare il costo dell’acciaio consegnato all’UE di circa il 56% per l’India e di circa il 49% per la Cina nel 2034. Il problema? È ancora in fase transitoria fino al 2026, e nel frattempo l’ex Ilva continua a bruciare un milione di euro al giorno.

Il paradosso dell’ex Ilva

E anche se per miracolo l’ex Ilva tornasse ai 6 milioni di tonnellate annue di capacità avrebbe:

- Costi energetici proibitivi: con l’energia italiana che costa 3-5 volte quella dei concorrenti europei.

- Tecnologia obsoleta: altiforni che emettono 2.000 grammi di CO2 per kg di acciaio, contro i 400-500 grammi dei forni elettrici.

- Prezzi di vendita impossibili: l’acciaio cinese arriva a prezzi inferiori ai costi di produzione europei.

- Mercato in contrazione: l’import europeo è in forte calo dal 2022, le vendite sono in discesa costante dal 2018.

Perché… la matematica è crudele

I conti sono già stati fatti e rifatti e nello scenario più ottimistico l’ex Ilva produrrebbe 6 milioni di tonnellate/anno con…

- Costo di produzione stimato: 600-700 €/tonnellata (con energia italiana)

- Prezzo di vendita realistico: 500-550 €/tonnellata (per competere con i cinesi)

- Perdita per tonnellata: 100-150 €

- Perdita annua totale: 600-900 milioni di euro

Anche a pieno regime, l’ex Ilva resterebbe un buco nero finanziario, producendo acciaio che nessuno comprerebbe a prezzi remunerativi.

Eppure, il sindacato…

L’atteggiamento del sindacato verso l’ex Ilva può essere definito con una sola parola: ricattatorio. I sindacati – tutti – insieme con le varie amministrazioni comunali succedutesi, praticano sistematicamente il ricatto sociale: “O nazionalizzate o la città muore.” È il classico schema del “too big to fail” applicato a livello locale, in cui si tiene in ostaggio la collettività nazionale per salvaguardare interessi settoriali.

Però, chiedere la nazionalizzazione significa una cosa molto precisa: privatizzare gli utili (quando c’erano) e socializzare le perdite (ora che ci sono). È socialismo di comodo: quando l’azienda funzionava, andava bene che fosse privata; ora che è un disastro, deve diventare pubblica. Questo è un atteggiamento profondamente conservatore: difendere lo status quo a ogni costo, anche quando è palesemente insostenibile.

Il modello lo conosciamo già: nacque sotto il fascismo, con Benito Mussolini che nel 1933 creò l’IRI di Alberto Beneduce, per scaricare sullo Stato le banche e le industrie fallite. Poi, nel dopoguerra, la stagione dei “boiardi di Stato” — Oscar Sinigaglia per l’acciaio, Enrico Mattei per l’ENI, e più tardi i vari presidenti di IRI come Pietro Campilli, Piero Barucci e Romano Prodi — ha perpetuato lo stesso schema. Anni di salvataggi pubblici, di “carrozzoni” che bruciavano miliardi, dal settore siderurgico all’energia, dalle autostrade alla chimica. È quasi divertente che sia la “sinistra” ad invocare questa soluzione, oggi: una sorta di contrappasso.

Così si dimostra una cecità sistemica: non si vede (o si finge di non vedere) che difendere posti di lavoro tossici — letteralmente e finanziariamente — significa condannare i lavoratori stessi a un futuro di cassa integrazione permanente e rassegnazione.

Aspettarsi che lo Stato bruci miliardi per tenere in vita un cadavere industriale, mentre mancano fondi per sanità, scuola e infrastrutture, è irresponsabilità fiscale pura. È pretendere che 60 milioni di italiani paghino per un errore strategico locale.

Il sindacato pratica una forma di populismo sindacale: promette ciò che sa essere impossibile (il rilancio dell’ex Ilva) per mantenere il consenso, invece di guidare i lavoratori verso alternative realistiche di riconversione professionale. Ma questo è infantilismo istituzionale: il rifiuto di accettare la realtà economica, la pretesa che lo Stato-papà risolva ogni problema, l’incapacità di assumere responsabilità per scelte strategiche sbagliate.

In una parola: irresponsabile. In due parole: irresponsabile e dannoso. Perché non solo non risolve il problema, ma impedisce attivamente di affrontarlo in modo razionale, tenendo in ostaggio migliaia di famiglie con la falsa promessa di un ritorno al passato che non ci sarà mai.

Oltre la retorica

Questa fabbrica è una cartina di tornasole capace di misurare la maturità del Paese. Continuare a parlare di “salvataggio” e “nazionalizzazione” significa rimanere prigionieri di categorie novecentesche in un mondo che è già andato oltre.

La vera lungimiranza politica starebbe nel dire: “Sì, chiudiamo questo capitolo. Ma apriamone uno nuovo che dia a Taranto e ai suoi abitanti un futuro sostenibile, dignitoso e non dipendente dai sussidi di Stato.”

L’ex Ilva non è “in crisi”: è morta industrialmente. Continuare a illudersi che possa tornare competitiva significa ignorare la realtà dei mercati globali, dei costi energetici italiani e della rivoluzione tecnologica in corso.

La domanda finale non è se avremo il coraggio di salvare l’ex Ilva. È se avremo il coraggio di salvare l’Italia dall’ex Ilva.